Sample Pages Preview

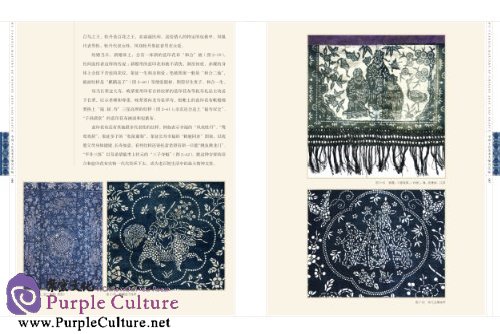

我和元新算是南通老乡,对南通往事的眷恋与认同是我们合作交往的基础。其实我们的相识,始于上世纪80年代初为南通工艺美术研究所和旅游工艺品研究所工作的那段时期。但这种很想为其振臂一呼的感觉,却是在得知其博物馆落成之后。这座全国唯一的“蓝印花布”民间工艺专题博物馆,不仅用心独到、精致小巧,而且临水而建的现场体验方式某种程度上暗合了我对南通蓝染与苏北水网之间一种生态互约关系的想象,虽然它与元新力图完整再现历史场景的目标尚有距离,但我仍然为他的机敏与魄力感动,或者说是元新的这份作为加深了我对蓝染文化生命力的信心与期翼。

这些年来,元新作为从民间蓝染生活走进国际文化舞台的一位代表,尽心尽力,任劳任怨,做了不少事。我想,其专业上的创新、事业上的建树,自有更加业内的人士予以评说,而作为行外人,我最想表达的,还是对他保存蓝染文化生态的那份热忱与坚韧的由衷敬意。对元新的事业抱以真诚期许的朋友可能会更期待他在专业创作领域的作为,但我对此的解释是:元新在以他自己的方式思考和延续一种蓝染文化的生存状态,在当下他必须如此,尤其对于未来而言,营造今天的生存基础这样的努力更加难能可贵。96年以来,他把很多的精力放在这个微型“博物馆”(早期为“艺术馆”)本身的调整与定位、放在蓝染工艺史料的整理与出版、放在蓝染艺术的国内外传播与教学,甚至也放在以蓝染为媒与公众对话的多种场合。这些活动,对于一位以创作为使命的传人来说难免负担过重,但对于重建蓝染文化的系统完整性而言又是势在必行,事实上也是非其莫属的。

每次走近他的博物馆,我都会产生一种“不知是元新选择了蓝染、还是蓝染选择了元新”的感慨。这座博物馆,本身就是一段草根文化的传奇,不仅其对象非常地“民间”,它的主人也是真正从民间走来的践行者,其实元新又何尝不是用这样的方式再现一种草根文化的强韧活力?我们祈祝元新为之付出的所有努力不因为个别的一时一事决策的失误而遭挫折,因为这座看似微乎其微的“博物馆”,本质上却是将一种平民的创造融入整个社会文化生命系统的作为,是一种历史的自然精神在当代语境下的再现。从手工生产方式中保存和体现的人类文明结构的历史合理性而言,以各种可能的方式保持这种文化与价值的关系整合与完整存在,其本身就是对一种失衡的现代文明的抗争,就是一种有质地的建树。